21.11.2018 | „KÜNSTLICHE INTELLIGENZ MUSS SOZIAL SEIN“ – DAS IWM und WCT PROJEKTLEITUNG AUF DEM DWIH SYMPOSIUM ZUR KÜNSTLICHEN INTELLIGENZ

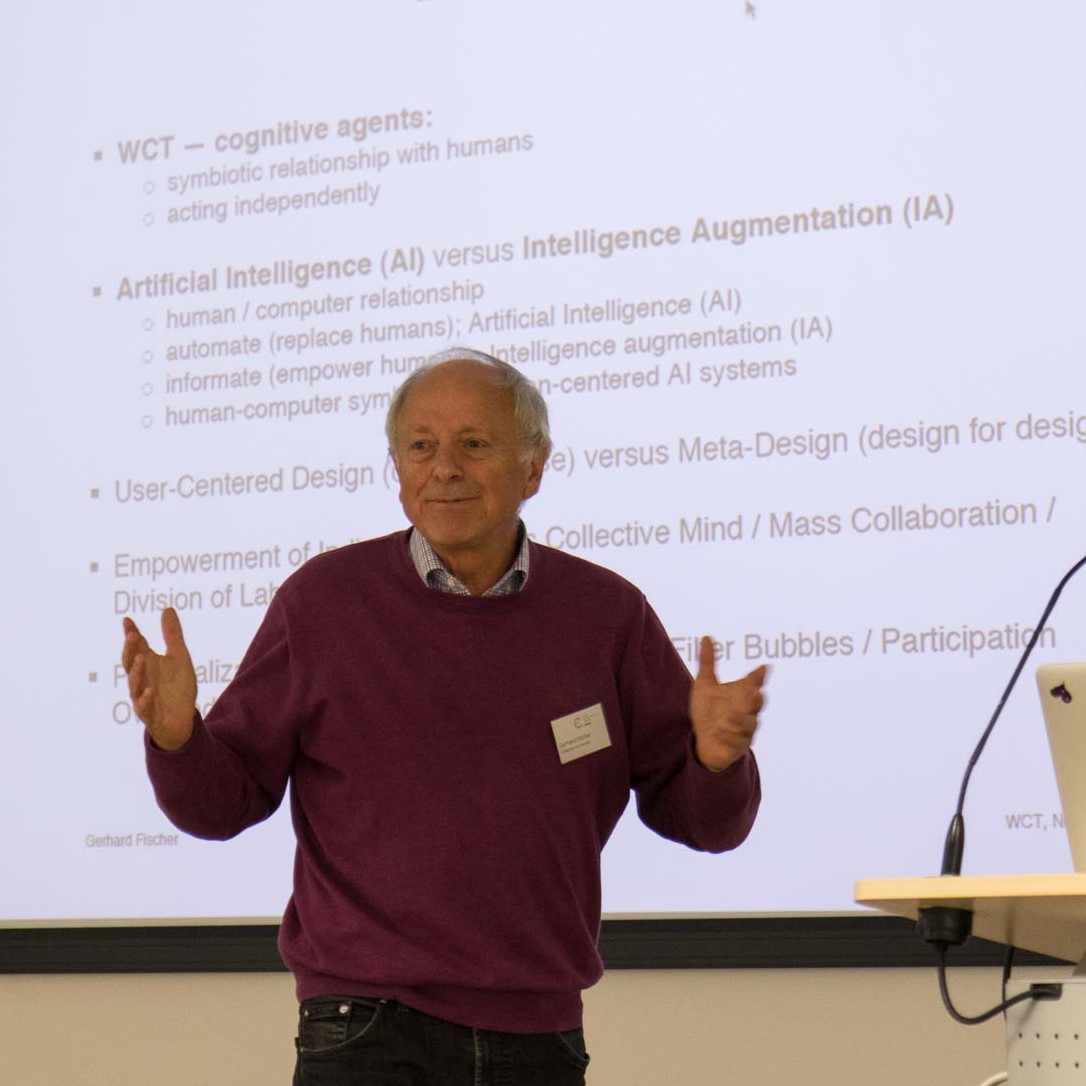

Künstliche Intelligenz (KI) galt in Filmen wie Metropolis, Odyssee oder Matrix noch als Science Fiction. Mittlerweile steckt jedoch hinter der meisten Software ein intelligentes System. KI verbreitet sich zunehmend in zahlreichen Bereichen, so auch in der Bildung. Durch Learning Analytics zum Beispiel können verschiedenste Daten von Lernenden genutzt werden, um den Lernprozess zu optimieren. „Künstliche Intelligenz im Bildungsbereich bedeutet aber nicht, dass Lernen automatisiert wird.“, sagt Prof. Ulrike Cress, Direktorin des Leibniz-Instituts für Wissensmedien (IWM) und Leitung des Leibniz-WissenschaftsCampus (WCT), „ KI – richtig eingesetzt – wird Lernen offener, diskursiver oder sogar sozialer machen." Diese These vertreten Cress und ihre Kollegen Prof. Dr. Dr. Friedrich Hesse und Dr. Jürgen Buder aus der Arbeitsgruppe Wissensaustausch auf dem „Artificial Intelligence – International Research and Applications: 1st Japanese-German-French DWIH Symposium“.

Vom 21. bis 22. November bringt die Veranstaltung des Deutschen Wissenschafts- und Innovationshauses Tokyo (DWIH Tokyo) Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland, Frankreich und Japan in Tokyo zusammen, um die neusten Fortschritte in der Anwendung von KIs zu diskutieren. Die Forschenden des IWM präsentieren in zwei Keynotes Erkenntnisse zum Einsatz von künstlichen Intelligenzen und digitalen Technologien im Bildungsbereich: Cress zeigt in ihrem Vortrag „Learning Needs Heterogeneity & Irritation“, dass Irritationen von vorhandenem Wissen durch neue Fakten wichtig für den Lernprozess sind. Künstliche Intelligenz kann somit den Lernprozess am besten unterstützen, wenn sie Neuigkeiten oder Widersprüche bietet, die Lernende motivieren ihr vorhandenes Wissen zu überdenken.

In seinem Vortrag „From Artificial Intelligence to Artificial Sociality in Learning & Education“ erläutert Buder, dass Lernen ein sozialer Prozess ist. Interaktion mit anderen (z.B. Lehrkräften, Eltern, Freunden) spielt dabei ebenso eine Rolle wie soziale Faktoren (z.B. Macht, soziale Vergleiche und Überzeugung). KIs sind in Bezug auf diese Faktoren bisher aber noch unterentwickelt. Um das volle Potential der Technologien auszuschöpfen, muss die Entwicklung künstlicher Intelligenzen daher als Entwicklung von künstlicher Sozialität gedacht werden.

Die Session zu digitalen Technologien im Bildungsbereich leitet Hesse als Co-Moderator.

Mit dem Symposium fördert das DWIH Tokyo den interdisziplinären Austausch zwischen Informatik, Psychologie und den Neurowissenschaften und vertieft die gemeinsamen KI-Projekte der Länder in den Bereichen Sicherheit, Gesundheit, Mobilität, Industrie und Bildung.